国立民族学博物館、音響資料目録データベースと音響資料曲目データベースを公開(公開日不明)

国立民族学博物館が音響資料目録データベースと音響資料曲目データベースを公開している(公開日不明)。

・音響資料目録データベース

http://htq.minpaku.ac.jp/databases/av/audcat.html

・音響資料曲目データベース

http://htq.minpaku.ac.jp/databases/av/trackInfo.html

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

データベースの名称が、やや紛らわしいが、音響資料目録データベースは、同館が所蔵するレコード、テープ、CD等の音響資料を、音響資料曲目データベースは、同じく音響資料を扱っているのだが、曲目とあるように音楽の曲単位の情報、昔話の一話単位の情報を収めている。

国立民族学博物館、近代日本の身装電子年表を公開(2009-12-**)

国立民族学博物館が近代日本の身装電子年表を公開した(2009-12-**)

・近代日本の身装電子年表

http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/nenpyou/

・服装・身装文化(コスチューム)データベース

http://htq.minpaku.ac.jp/databases/mcd/

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

1868年(明治元年)から1945年(昭和20年)までの期間を対象に、それぞれの時代の人々の身装(身体と装い)を当時の新聞記事や挿絵によって紹介している。

非常に見ごたえのある年表で、ついつい見入ってしまう出来栄えだ。ただ、年表をウェブで公開する際、時間情報という扱いやすいデータであることを考えると、他のデータベースやアーカイブ、そして年表と連携しやすい仕組みを盛り込んでいってほしい。

国立民族学博物館のメールマガジン「みんぱくe-news」、第100号に到達(2009-10-14)

国立民族学博物館のメールマガジン「みんぱくe-news」が第100号に到達した(2009-10-14)。

・「みんぱくe-news」第100号

http://www.minpaku.ac.jp/e-news/100.html

・「みんぱくe-news」

http://www.minpaku.ac.jp/e-news/

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

「みんぱくe-news」の創刊は2002年7月29日。創刊以来、おおむね毎月1回発行されており、今回大台に到達した。

2009-11-26(Thu): 万博記念公園に大阪府立国際児童文学館を訪問

京都で行われる予定だった会議が一日順延になったので、今日はオフといえばオフな一日。せっかく大阪に来ているので、念願だった大阪府立国際児童文学館を訪ねてみた。

まずは、

・万博公園

http://park.expo70.or.jp/

万博公園に入るのは初めてだが、太陽の塔を見るのは実は2回目。もう3年前のことになるが、大阪大学に講演に来た際、立ち寄ろうと思ったら休園日だったことがあるのだ。

・「明日から大阪・京都」(編集日誌、2006-09-19)

http://d.hatena.ne.jp/arg/20060920/1158718214

そのときは柵の外から遠目に眺めただけだったが、今回あらためて近くで見ると、その大きさにあらためて圧倒された。万博開催時は、ここに何百万人もの人々が訪れたのかと思うと感慨深い。

さて、太陽の塔を横目に本来の目的地へ。最初に訪れたのは、実質的に年内での閉館が決まっている大阪府立国際児童文学館。

なお、同館のこれまでとこれからについては、

・当財団の今後の方向性について

http://www.iiclo.or.jp/hp/genjyo6.html

に詳しい。

・大阪府立国際児童文学館

http://www.iiclo.or.jp/

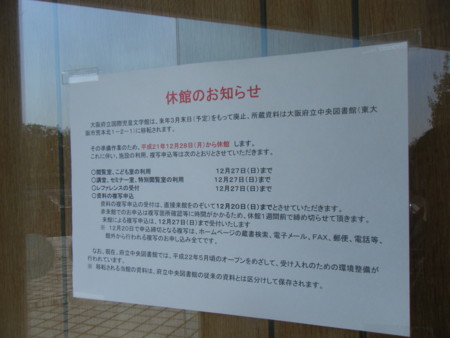

入口に張り出された「休館のお知らせ」が悲しい。

ここには知人がいるのだが、「アポなし見学」を旨とする以上、いきなりお呼びするわけにもいかない。まずはざっと館内の開放エリアを見て回る。「うさこちゃん」の生みの親であるディック・ブルナーさん直筆のメッセージや、手塚治虫文化賞特別賞の記念品といったお宝に目を奪われ、児童文学館らしい品々を微笑ましくも思う。

だが、最も衝撃を受けたのは、

大阪府立国際児童文学館の開館当時のポスター。オープニングには先年亡くなられた児童文学者の石井桃子さんが講演されたことがわかる。栄枯盛衰というより、有為転変を感じずにはいられない。

ここで知人にお声掛けいただき、館内ツアーへ。

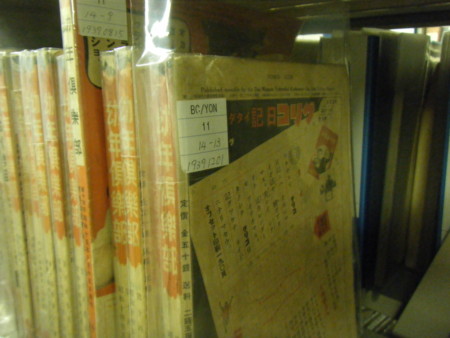

まずは古くは江戸期のものを含む貴重書を見せていただく。

一点一点、フィルムをかけ丁寧に保存されている。ラベルもフィルムの上に貼っているので、フィルムをはがせば、基本的には出版当時の姿に戻るわけだ。うかがったところでは、取材を受ける際にはフィルムをはずし、提供してきたという。最終的には「利用」が目的である図書館とは異なり、「保存」に価値を置く文書館ならではのことだろう。

次いで、戦後間もない頃に出版された児童書群。

やはり戦後間もない頃の資料は状態が悪い。より時代の下った棚に進むにつれ、紙質が明らかによくなっている。

大阪府立児童文学館が所蔵する資料は、いずれも貴重なのだが、中でも特筆に値するものの一つが、街頭紙芝居だ。

もちろん、私のような1973年生まれの世代にとっては、親から聞いたことがある昔話のようなものだが、街頭紙芝居から後に漫画家として活躍する作家が少なからず出ていると聞いたことがある方もいるだろう。有名なところでは、来年、NHK朝の連続テレビ小説でその半生が描かれる水木しげるさん(「ゲゲゲの鬼太郎」作者)はそのお一人だ。

これらの街頭紙芝居は、塩崎ゆうさんを中心とする街頭紙芝居師のグループである三邑会(紙芝居総合センター)から提供されたものが多い。紙芝居に限らず、ここの資料の骨格にあたる部分の多くが、市井の収集家のコレクションを元に構成されてきたことがよくわかる。

・塩崎おとぎ紙芝居博物館

http://www.gaitoukamishibai.com/

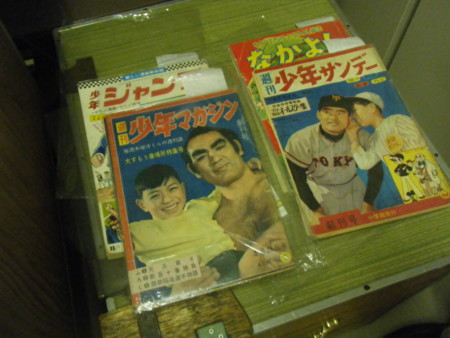

そして、見たかった資料とついに対面。

「少年マガジン」「少年サンデー」「少年ジャンプ」「なかよし」の創刊号である。

テレビや新聞、雑誌で紹介されているのを見たことはあるが、さすがに実物を目にするのは初めてである。「少年ジャンプ」全盛時代に子どもだった世代の自分としては、これには感動。

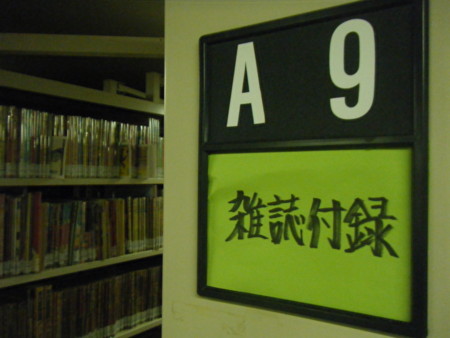

こういった誰もが納得しやすいお宝的な資料以外にも、むしろそれら以上に重要な資料として、ここには雑誌の付録資料がある。

たとえば、鉄腕アトムの漫画や、お菓子チョコボールのキャラクターとして人気があるキョロちゃんグッズ等、いずれも主に子ども向けの雑誌の付録という。

また、逆パターンでお菓子の「おまけ」として配られた付録もある。その代表的な例がカバヤキャラメルのおまけとして1952年から1954年まで159冊が配布されたカバヤ文庫だ。このカバヤ文庫も大阪府立国際児童文学館に大量に収められている。

・カバヤ歴史館 - カバヤ文庫

http://www.kabaya.co.jp/histo_book.html

大阪府立国際児童文学館の資料は大阪府立図書館に移されることになっているが、こういった付録、おまけの類は、必ずしも移転対象とはならないらしい。

さて、資料の紹介が続いたが、究極的には専門のスタッフがいてこそ、施設の力が発揮されるのだと実感した場所がある。それが2階の閲覧室で公開されている児童書の新刊コーナーだ。すべての新刊書籍に必ずスタッフが目を通しているという。

最後にお土産を一つ。大阪府立国際児童文学館では作家の方々の協力を得て、オリジナルの缶バッジと缶マグネットを販売している。

・大阪府立国際児童文学館 - じどうぶんがくかんへいこう!キャンペーン オリジナルグッズができました!

http://www.iiclo.or.jp/goods.html

施設内なら、いわゆる「がちゃがちゃ」で一つずつ100円で購入できる。通信販売の取扱もあるので、これはぜひ買ってほしい。ちなみに残り15セットとのこと。

以上、資料とそれを支えるスタッフの力を実感した訪問だった。帰り際に、各界の方々から寄せられた存続を望む声が掲示されているのをみつけ、ひとしきり読みふけったのだが、やはり何らかの形で存続を図れないものだろうか。もちろん、大阪府の厳しい財政事情はわかるし、むしろそれでもこれまで大阪府立国際児童文学館を維持してきてくれた大阪府民への感謝は尽きない。大阪府だけに責任を負わせるのではない形での新生を心から願うし、自分も何らかの関わりをしていきたいと思っている。

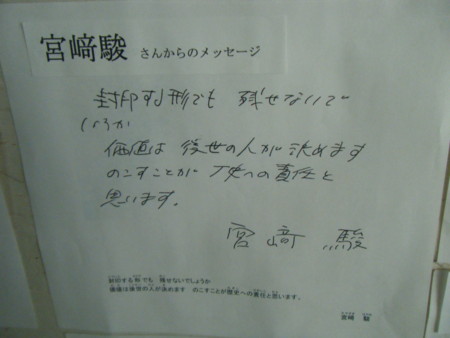

最後に寄せられていたメッセージの中で、私が最も衝撃を受けた言葉を紹介しておこう。

封印する形でも残せないで

しょうか

価値は後世の人が決めます

のこすことが歴史への責任と

思います

なお、大阪府立国際児童文学館の廃止は2010年3月31日に予定されているが、資料移転の準備等の都合から今年2009年12月28日(月)から休館となり、施設、サービスの大部分の利用はその前日の12月27日(日)までとなる。残された時間はもう少ない。ぜひ一人でも多くの方に足を運び、いま何が失われようとしているのか、まずはその目で確かめてほしい。

・大阪府立国際児童文学館 - 当日参加フリーバックヤードツアー

http://www.iiclo.or.jp/03_event/02_lecture/tour.html

・「急げ!!もうすぐ廃館予定!国際児童文学館のバックヤードツアー」(凡才中村教授の憂鬱、2009-06-08)

http://stroller.blog.eonet.jp/stroller/2009/06/post-4f0a.html

国立民族学博物館、国立民族学博物館学術情報リポジトリを試験公開(2009-03-23)

国立民族学博物館が国立民族学博物館学術情報リポジトリを試験公開した(2009-03-23)。

・国立民族学博物館学術情報リポジトリ

http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

『国立民族学博物館調査報告(SER)』の一部の掲載論文が収められている。

・『国立民族学博物館調査報告(SER)』

http://www.minpaku.ac.jp/publication/ser/

あくまで試験公開中であることを考えれば、公開本数が少ないのはやむを得ないだろうか。ただ、なんのためのリポジトリかということを考えると、たとえば、

・国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports)35

http://www.minpaku.ac.jp/publication/ser/35.html

から、リポジトリ側の

・35. マルチメディアによる民族学

http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/handle/123456789/52

にリンクするくらいのことは、してもよいのではないだろうか。

国立民族学博物館、松尾三憲旧蔵絵葉書コレクションを公開(公開日不明)

国立民族学博物館が松尾三憲旧蔵絵葉書コレクションを公開している(公開日不明)。

・松尾三憲旧蔵絵葉書コレクション

http://nmearch.minpaku.ac.jp/matsuo/

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

この絵葉書は旧海軍の松尾三憲さんが1919年から1923年の間に航海訓練で訪れた各地で買い集めたもので、188枚中169枚が電子化されている。絵葉書に描かれた地域は実に興味深い。つまり、いずれも

であり、当時の日本の勢力圏が明瞭にみてとれる。特に南洋諸島については次のように日本の進出が進んだ時期である。

日本の進出・支配が進む中での現地の様子を伝える資料であるのと同時に、当時の日本海軍の行動の軌跡を示している。

このように当時の地理と密接に関わっている資料であるだけに、現状のようなデータの一覧と検索だけでは資料の魅力を十分に引き出せていない。当時の地図や年表と絵葉書を関連付けて見せるようにすれば、資料の魅力がより際立つのではないだろうか。

また、南洋・南方に限っても、他に以下のようなリソースがすでに公開されている。

・「琉球大学附属図書館、矢内原忠雄文庫植民地関係資料データベースを公開」(新着・新発見リソース、2006-09-02)

http://d.hatena.ne.jp/arg/20060902/1157133885

・「北東アジア・データベース研究会、戦前期東アジア絵はがきデータベースを公開」(新着・新発見リソース、2005-03-23)

http://d.hatena.ne.jp/arg/20050323/1134888516

・「アジア経済研究所図書館、「デジタルアーカイブス『近現代アジアの中の日本』」を公開」(新着・新発見リソース、2007-01-05)

http://d.hatena.ne.jp/arg/20070105/1167953143

・「アジア経済研究所図書館、デジタルアーカイブスで「岸幸一コレクション −南方関係軍政・海軍資料を中心に」を公開」(新着・新発見リソース、2006-09-02)

http://d.hatena.ne.jp/arg/20060902/1157133876

松尾三憲旧蔵絵葉書コレクションを構成する絵葉書は1919年から1923年に収集されているが、上記のリソースにはその前後の時代の資料が多く含まれている。これらのデータベースを横断的に見渡すと、当時の日本の南洋統治の実態が歴史的な視点でみてとれるだろう。このような注釈を添えつつ、松尾三憲旧蔵絵葉書コレクションから上記のリソースにリンクして紹介してもいいかもしれない。

なお、クレジットが明記されており、以下の諸氏の氏名が挙げられている。

- 制作

- 制作協力

また、これまで気づかなかったが、国立民族学博物館のサイトには、

・民族学研究アーカイブズ

http://nmearch.minpaku.ac.jp/

が設けられており、松尾三憲旧蔵絵葉書コレクション以外に

が公開されている。アーカイブの構築は2005年度から始まっていたようだ。これまでその存在に気付かなかった不明を恥じつつも、国立民族学博物館には「いつ」「なにを」公開したのか、その記録のわかりやすい発表と保存をお願いしたい。

国立民族学博物館、「国立民族学博物館研究報告」のバックナンバーの目次と要旨を公開

国立民族学博物館が「国立民族学博物館研究報告」の第23巻から第32巻までの目次と要旨を公開した(2008-02-06)。

・国立民族学博物館研究報告

http://www.minpaku.ac.jp/publication/bulletin/

・国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/

残る第1巻から第22巻の目次と要旨の公開、そして本文の全文公開へと進んでいってほしい。